World Living Lab Day7:とつか未来会議 ”防災について 平時からの連携をみんなで考えるシンポジウム ~withコロナ時代を迎えて~”【イベントレポート】

- On 2021年3月15日

- NPO法人横浜コミュニティデザイン・ラボ, NPO法人横浜コミュニティデザインラボ, SDGs, YOKOHAMAリビングラボサポートオフィス, ウィズコロナ, サーキュラーエコノミー, サーキュラーエコノミーPLUS, とつかリビングラボ, とつか未来会議, フランス大使館, 一般社団法人YOKOHAMAリビングラボサポートオフィス, 共創, 地域活性化, 横浜

2020年11月2日(月)〜8日(日)に開催された「World Living Lab~レジリエントで持続可能な都市・横浜を目指して~対話とワークショップでポストコロナの循環型経済を切り開く7日間~」。今回のワールドリビングラボでは、「サーキュラーエコノミーplus」の4つの活動領域に沿って、新型コロナウィルスがもたらした社会課題に対する新たなソリューション創出や、様々な危機に対する大都市のレジリエンスを高めていくため、横浜市内各地のリビングラボが基軸となり、7日間にわたり8つの国際的な対話のプログラムを開催しました。

本記事では、最終日の2020年11月8日に戸塚区総合庁舎にて開催された「とつか未来会議:”防災について 平時からの連携をみんなで考えるシンポジウム ~withコロナ時代を迎えて~”」のレポートをお届けします。フランス大使館との共同開催により、当日はオンラインとオフラインでの同時開催を実現。80名を超える人々が、日本各地やフランスから参加しました。

とつかリビングラボ代表川口大治さんによるご挨拶

「本日はご参加いただきまして誠にありがとうございます。今日は、7日間にわたる『World Living Lab~レジリエントで持続可能な都市・横浜を目指して ~対話とワークショップでポストコロナの循環型経済を切り開く7日間~』の集大成として、より暮らしに密着したお話を、この戸塚でしたいと思っています。

戸塚リビングラボは2015年2月の設立され、それ以降多くのメディアでその取り組みを取り上げていただいており、少しづつ活動の幅を広げています。

一方、横浜市内17区のうち最大の土地面積を誇る戸塚区ですが、戸塚や東戸塚の駅周辺はまだまだ人工流入があるにも関わらず、駅から離れた地域での高齢化が年々深刻化しているのが現状です。

そのような状況を鑑み、これまでにもとつか未来会議では、住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らし続けるためには介護分野へのアプローチが不可欠であるという点に注目しながら、災害時の対応をテーマに様々な話し合いを行ってきました。

例えば、ICTの活用推進は平時からの備えとして考えておくべき議題の一つです。本日の未来会議も『ICTお助け隊』の方々の協力で生配信やオンライン参加も組み合わせて開催できているように、ICTを活用することでできることの幅は平時・災害時共に大きく広がります。

また、『災害時に医療者でなくともできること』についても様々な話し合いを重ねてきました。横浜市では、災害時用移動型薬局「横浜モバイルファーマシー」を政令指定都市として初導入するなど、地域単位でできる平時からの備えを進めていますが、子育てや障がい者支援の領域では、安心安全に避難所を利用してもらうための環境整備が課題として残されています。

そこで本日は、医療・子育て・介護・障がいの4つの領域に別れて、参加者の皆さまとディスカッションを行います。平時から地域の中で話がきちんとできていないと非常時の対応は不可能ですから、今回のディスカッションが非常時への備えを自分ごととして捉えるためのアプローチとなることを願っています。今日の話し合いを未来会議の中だけの話し合いだけで終わらせずに、終了後には家族や近所の方々と共に非常時に向けた具体的な行動を考えていただきたいです。

そして、戸塚の街が10年後・20年後にも『住んでいてよかった』と思える姿であるように今後も取り組みを続けていきたいと思っています。」

医療・子育て・介護・障がいの観点からのフューチャーセッション

今回のとつか未来会議では、参加者それぞれが医療・介護・障がい・子育ての4領域にわかれてディスカッションを行いました。コロナ禍で長期化する非常事態における新たな日常を振り返りながら、災害による生活現場での困りごとや不安、身の回りの環境変化、それらを踏まえて求められている新しいサービスや仕組み、これから直面するであろう問題について、横浜に暮らす人々とフランスからの参加者が意見交換を行いました。以下、各グループでの話し合いで挙げられた意見や解決策をまとめた代表発表の内容をご紹介します。

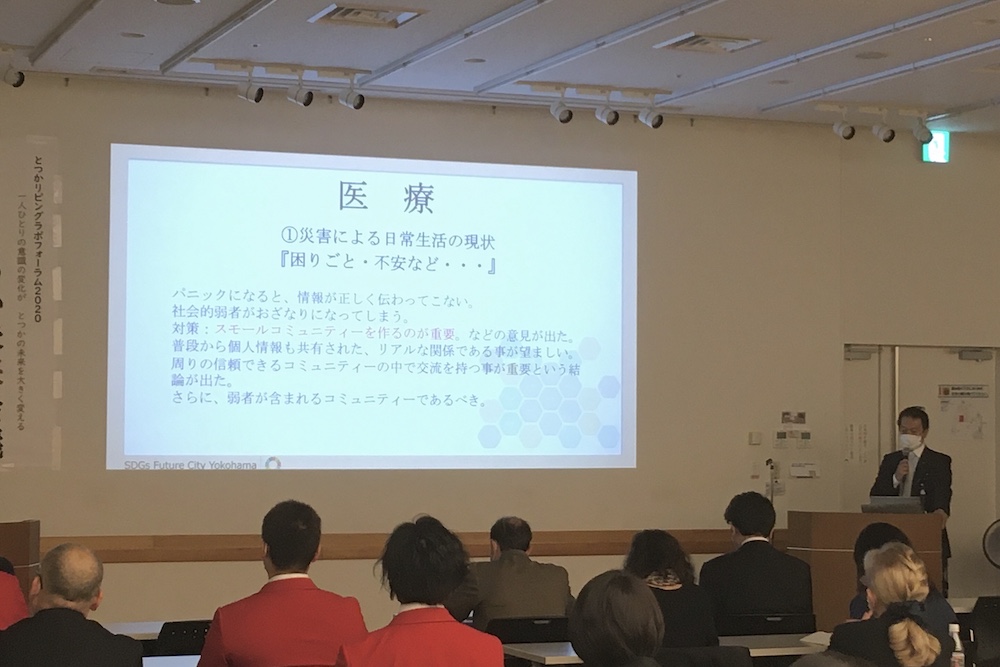

医療

「医療分野について話し合ったグループでは、東日本大震災の経験を生かしてコロナ禍や今後起こりうる災害に立ち向かっていきたいという視点から話し合いを行いました。

そこで、災害対策として平時から取り組むべきことは『スモールコミュニティ』作りであると考えます。その前提には社会的弱者を取り残さないということがあります。

フランスからの参加者には『日本文化では国や上位が決めたことには団体として従おうという空気を感じますが、フランスでは何事も「市民である自分たちが決めて行動することだ」という認識があります。』という意見を持っている方もいました。改めて、社会的弱者も含めた信頼できるコミュニティの構築を『自分ごと』として平時から進めておく必要があるのではないでしょうか。」

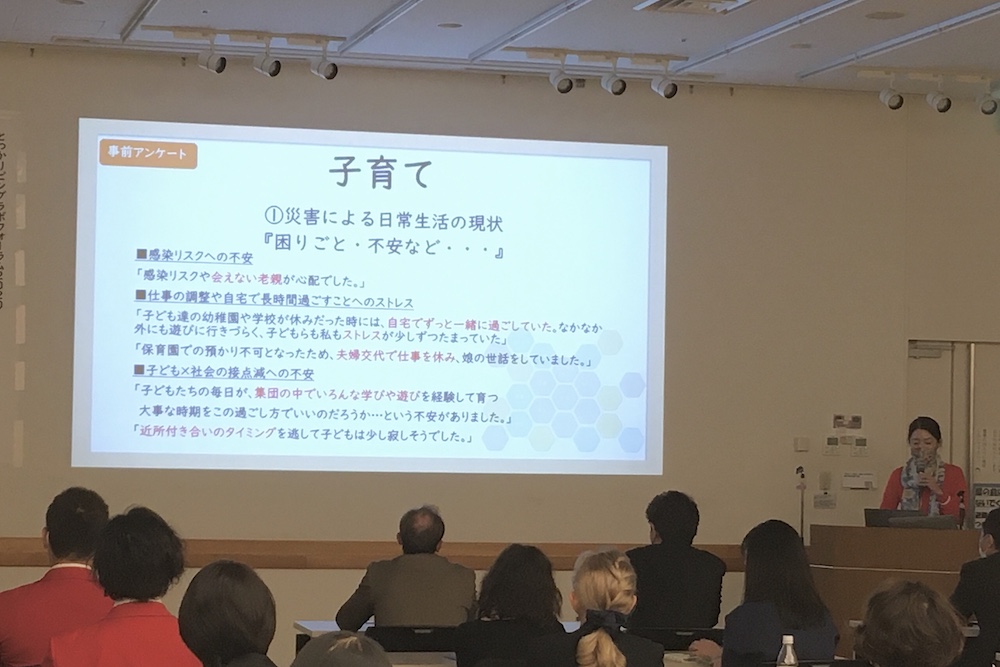

子育て

「新型コロナウイルスの感染拡大により保育園や学校が閉鎖になったり登校時間変更になったりするなか、これまで通りの仕事を継続しながら子どもの面倒を見ることは簡単なことではないと感じている子育て世代が多くいます。特に家族が自宅で過ごす時間が増えるなか、母親も父親も同じだけ子どもと向き合う時間が取られているのが男女平等の観点では理想です。しかし実際は、母親が中心となって子どもの面倒を見ているというケースが多く、これまでの働き方改革において男女平等の推進が進められてきたにも関わらずまだまだ男性優先となっている現実が、このコロナ禍によって垣間見えました。

また子どもの側に立ってみると、親の教養面が子どもの学習状況を左右するという事実が浮かび上がっています。例えば家庭での学習に十分なオンライン環境を整備できるか、親がどこまで子どもの学習をサポートできるか、といった条件によって子どもの学習環境は大きく変わります。

そこで平時からの備えとして求められるのは、やはり『コミュニティ作り』です。普段から顔見知りを多く作っておくことで、いざという時の助け合いがよりスムーズに行われます。しかし、コロナ禍で人同士の結びつきを深めることが難しいというジレンマもあり、その方法についてはきちんと議論する必要があります。

これまで社会の奥深くに存在していた子育てに関する様々な問題が表面化したのがこのコロナ禍です。改めて、既存の社会問題にきちんと向き合っていくことが求められているのではないでしょうか。」

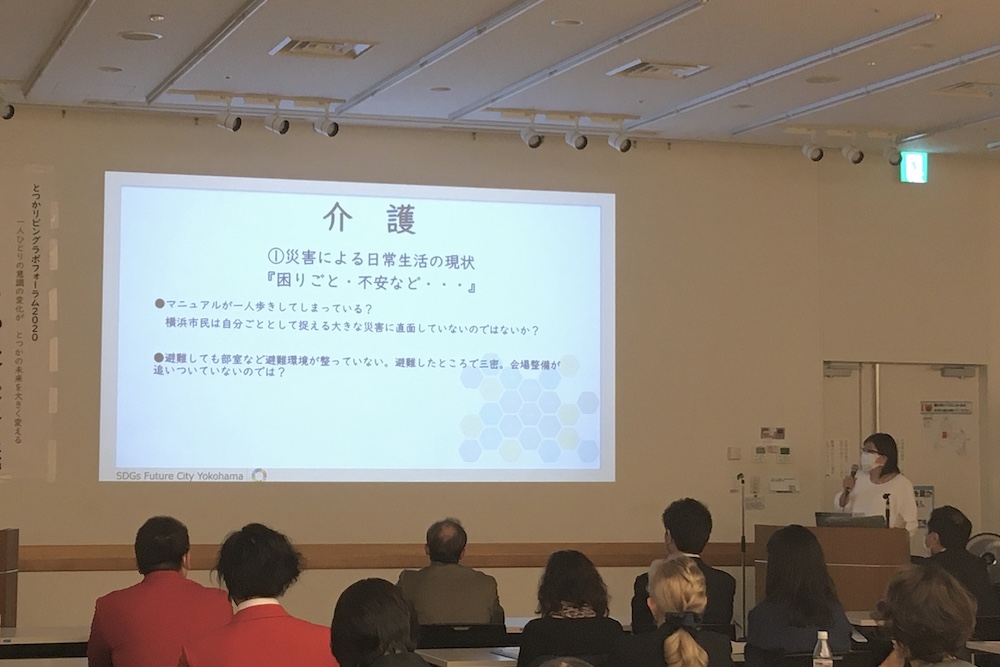

介護

「介護分野におけるコロナ禍での環境変化には、コミュニケーションが挙げられます。参加者の中には、『街中で高齢者が転倒する場面に遭遇した。駆け寄って助けたかったが接触による感染を危惧した結果、とっさに対応することができなかった』という経験をした人もいます。また、介護に携わる人からは『常時マスクをしなくてはならないため、聴力や視力が十分ではない高齢者との会話には苦労している』という声もありました。

それでも、ネット環境の整備によって、離れていても気軽にコミュニケーションをとることができるようになっています。しかしながら、インターネットへの接続手段を持たない高齢者の孤立化が深刻な問題の一つとして取り上げられているように、高齢世代の情報格差が広がっています。高齢者の孤立は認知症を加速させる要因にもなりうるため、早急なサポートが必要です。

今後は、地域単位で高齢者に向けたインターネット利用に関する講習会を開催するなど、環境整備へのアプローチが重要になってくると思います。これまでの地域づくり・コミュニティ作りに加えて、『ウィズコロナ』という新たな条件を前提とした取り組みが求められています。」

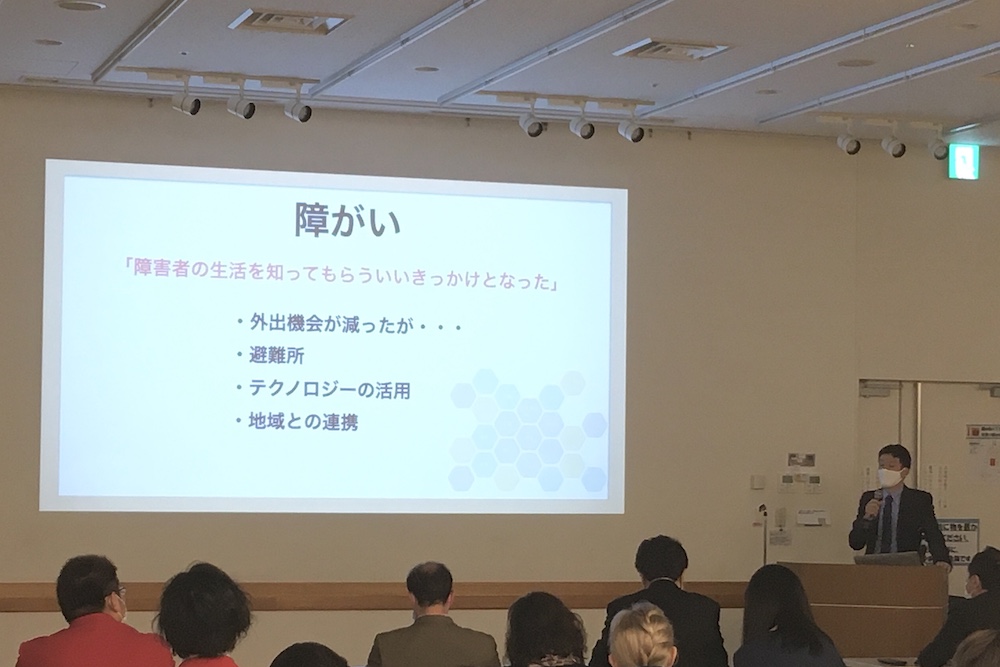

障がい

「『コロナ禍は、障害者の生活を知ってもらう良いきっかけになった』という参加者の声がとても印象に残っています。新型コロナウイルスの影響とは無関係に、外出すること自体が難しいという人がいたということを知ってもらい、そして外出制限の不自由さを自粛期間を通してみなさんが身を以て体験したのではないではないかと思います。実際に障がいのある家族をもつ方からは、『そもそも普段からあまり外出できないため、コロナ禍で特別に困ったことはありませんでした』という意見もあがりました。

さらに災害への備えという観点では、避難所が坂の上にあるため、障がい者はそこまでたどり着くことができないという問題点が挙げられました。また、仮に避難所に到達できるとしても、避難所の設備や状況がどのようであるかがわからないため、安心して避難できないという声もあります。そこで避難所の状況が把握できるような仕組みが構築されれば、障がい者も安心して避難所を活用できます。

これからの地域連携として、避難所の整備をはじめ行政の課題として取り組んでいただきたい部分も多くある一方、地域として気兼ねなく助け合える環境が欲しいと思っています。そのためには、支援を提供する側だけではなく支援を求める側の積極的な行動も不可欠です。地域の中での気軽な相互支援を促す取り組みが求められています。」

フランス大使館より

「コロナ危機のなかでよりレジリエントな街を作るため、長期的な視点で国や政府が市民と同じ課題意識を持って持続可能な未来を作っていく姿勢が求められています。そして、それはすなわち、地球環境保全や生物多様性、気候変動といった問題への具体的なアプローチです。

特に生物多様性の保護は喫緊の課題です。現代社会は生物多様性を脅かす大量絶滅時代であるとも言われており、都心の開発をはじめとする人間活動がその主な原因となっています。そして、生物多様性が失われば水不足など新たな問題を引き起こすことにもなりかねません。

また、生物多様性への取り組みがSDGsのゴールの80%に関わってくるとも言われています。それはつまり、生物多様性の問題に取り組まなければSDGsのゴールの80%は達成できないということです。従って、地方自治体は今すぐにに生物多様性の保護に取り組まなくてはなりません。

そして気候変動は言うまでもなく地方自治体が最前線に立って取り組んできた課題、かつ今後も取り組むべき課題の一つです。日本では昨年、横浜市も含めた約160の地方自治体がカーボンニュートラル化に向けた取り組みを開始すると発表しました。そして、それらの地域の強い思いを受けて、今年に入ってからはいよいよ国としてカーボンニュートラル化に向けた具体的な宣言をするなど、気候変動へのアプローチが加速しています。

そしてこの12月には、フランスの映画祭が横浜で開催されることが決定しています。これは、フランスと横浜の「文化を大切にする」という方向性の一致により実現した新たな機会です。今後も都市間連携を持続していきたいと考えております。改めて、今回のフランスと横浜の意見交換の場を頂いたことに感謝をいたします。」

会場に設置された とつかリビングラボの推薦図書

編集後記

とつか未来会議は、従来のセミナーや講義のように話を聞くばかりではなく参加者のディスカッションを軸としている点が大きな特徴です。そのため、未来会議の最もはじめのプログラムをフューチャーセッションとし、早速参加者が主体となって話し合いを行います。さらに今回はフランス大使館との共同開催を実現し、地域の中だけで問題を共有するのではなく、海外の視点も取り入れながら話し合いができる貴重な機会となりました。

コロナ禍という非常事態の中で、改めて今後起こりうる災害について意識し、その備えを「自分ごと」として捉える機会は、7日間にわたって行われたWorld Living Labの締め括りにふさわしい時間となったのではないでしょうか。

【関連記事】とつかリビングラボ

【関連記事】World Living Lab~レジリエントで持続可能な都市・横浜を目指して ~対話とワークショップでポストコロナの循環型経済を切り開く7日間~

【関連記事】モバイルファーマシー(災害対策医薬品供給車両)を 横浜薬科大学、横浜市薬剤師会、横浜市が連携して運用します