【イベントレポート】かながわサーキュラ―エコノミーフォーラム2021 「サーキュラ―エコノミーPLUSで実現する脱炭素社会」

- On 2021年7月20日

- SDGs, YOKOHAMAリビングラボサポートオフィス, アジア, ウェルビーイング, オープンイノベーション, サーキュラーエコノミー, サーキュラーエコノミープラス, サーキュラーエコノミープラススクール, サステナビリティ, サステナブルデベロップメント, すぎた, すすきの団地, パラレルキャリア, ヘルスプロモーション, まちづくり, ローカル・フォー・ローカル, 井土ヶ谷, 公民連携, 地域活性化, 地産地消, 循環型社会, 循環型経済, 戸塚区, 持続可能性, 日本, 横浜, 横浜コミュニティデザイン・ラボ, 磯子区, 神奈川, 緑園都市, 都筑区, 金沢区

2021年5月23日、三井アウトレットパーク横浜ベイサイドにてかながわサーキュラ―エコノミーフォーラム2021を開催しました。

テーマは「サーキュラーエコノミーPlusで実現する脱炭素社会」。横浜で展開されているサーキュラーエコノミーの動きを可視化するとともに、脱炭素社会の実現に向けた取り組みを神奈川県全域へ広げて行くことを目的としています。

本記事では、フォーラム当日の模様をご紹介します。

プログラム

- 第1部 リビングラボとYOKOHAMAリビングラボサポートオフィスの紹介

- 第2部 サーキュラ―エコノミーPlusの具現化に向けた各部会&各地のリビングラボの取り組み紹介

- 第3部 脱炭素社会に向けた「かながわ」の取り組み

- 第4部 横浜におけるリビングラボと地域循環共生圏について

- 第5部 来賓挨拶

▽司会 杢代智宏さん(地域貢献ラボ)

第1部:リビングラボとYOKOHAMAリビングラボサポートオフィスの紹介

【登壇者】

▽岡崎 洋子さん(横浜市政策局シニアデレクター)

▽河原 勇輝さん(YOKOHAMAリビングラボサポートオフィス代表)

▽加藤 佑さん(ハーチ株式会社 代表取締役)

▽関口 昌幸さん(横浜市政策局共創推進課)

横浜リビングラボの特徴とは

はじめに、横浜市政策局でシニアデレクターを務める岡崎洋子さんよりご挨拶があり、全国の自治体に先駆けて進められている横浜のリビングラボの取り組みについて、行政の立場からお話いただきました。

岡崎さん:近年、行政には社会課題解決のために地域の様々な主体同士をつなげるという新しい役割が生まれています。なかでも、SDGsや持続可能性にフォーカスした立案が求められていると感じています。

岡崎洋子さん

横浜市では、平成30年、31年とSDGs実現に向けた観点から共創ラボを開催し、オープンデータの活用による価値創造をテーマにしたワークショップを行いました。様々な企業や地域の人々が参加し、そこで生まれたアイデアには、実際に事業化することを見据えて仕組みを構築する段階まで育った企画もあったそうです。

また、横浜では民間同士のイノベーションも多く発生しています。そこにサーキュラーエコノミーPlusを軸に活動するリビングラボが関わることで、多様な人々がつながりあっているのが、他の自治体にはない横浜の特徴ではないでしょうか。

続いて、一般社団法人YOKOHAMAリビングラボサポートオフィス(以下、横浜リビングラボサポートオフィス)の代表理事を務める河原勇輝さんのご挨拶です。

河原さん:横浜リビングラボサポートオフィスはこれまで、地域の課題を知り、みんなで解決することを目指して取り組んでまいりました。2021年、その活動は3年目を迎えます。

横浜リビングラボサポートオフィスでは、「サーキュラーエコノミー Plus」のビジョンに則り、「ローカル・フォー・ローカル」「サステナブルデベロップメント」「パラレルキャリア」「ヘルスプロモーション」の4つの領域を設け、活動しています。

活動の特徴は、「ひと」の存在にフォーカスしている点です。モノの循環には、必ず「ひと」が関わっています。ですから、ただモノを循環させるのではなく、そこに関わるひとにも焦点を当ててみることを大切にしています。

横浜では実際、ひとにフォーカスした活動を開始して以降、ひと同士のつながりが活発に生まれるようになり、初めは地域の小さな取り組みだったものが大手企業との協働に発展するような例も見られるといいます。また、秋田県湯沢町にもリビングラボが誕生しているように、横浜の外にも我々の活動の概念やその取り組みが着実に広がっています。

河原勇輝さん

脱炭素化社会を実現するために

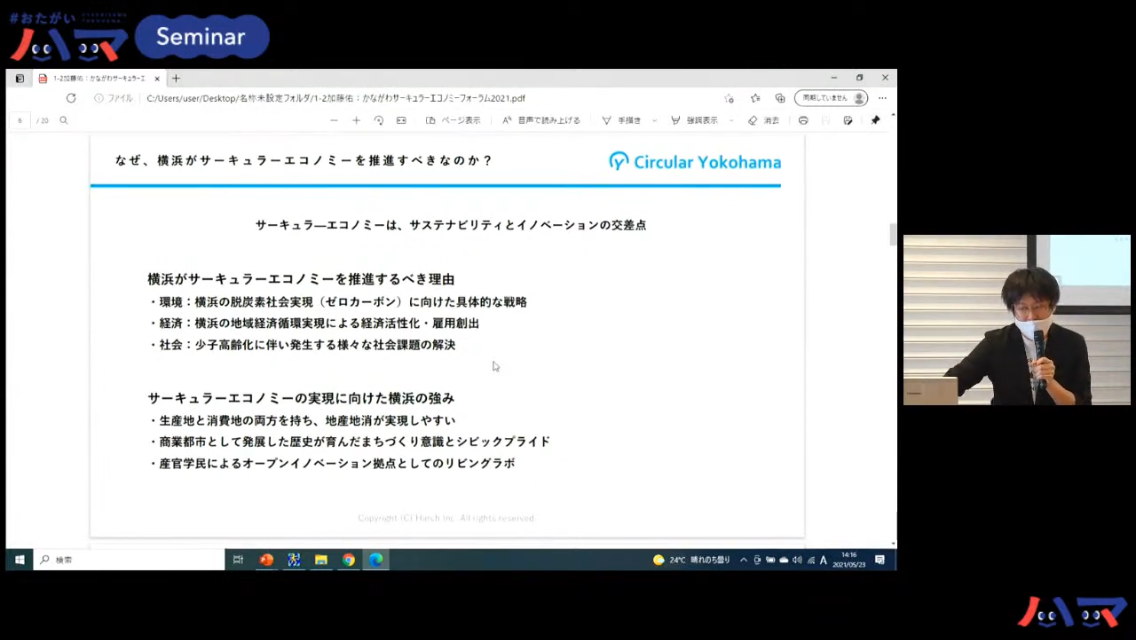

続いて、ウェブプラットフォームCircular Yokohamaの活動を通して横浜市内のサーキュラーエコノミーを推進するハーチ株式会社 代表取締役の加藤佑さんです。横浜のサーキュラーエコノミーの現状や、サーキュラーエコノミーと脱炭素の関連について共有いただきました。

加藤佑さん

加藤さん:サーキュラーエコノミーの概念には、環境へアプローチを行うにあたって、私たち人間の幸せや経済の成長も両立していかなければ、地球の持続可能性は維持できないだろう、という前提があります。

サーキュラーエコノミー、循環型社会、というとモノの循環に注目が集まりがちですが、私たち「ひと」も地球に存在する資源の一部分であり、他の資源と密接に関わりながら地球全体の循環を構成しています。つまり「ひと」の幸福、持続可能な暮らしがあってこそ、地球環境の持続性も確保されるのです。

その点において、横浜には様々な強みが備わっているといいます。

まず、生産と消費の距離が近く、商業都市として一人ひとりがまちづくりの意識を高く持っているところです。

また、横浜ではすでに「温暖化対策実行計画 Zero Carbon Yokohama」の取り組みをはじめとする、脱炭素社会に向けた具体的な政策が生まれています。自治体も官民連携の意識が強く、環境・経済・社会の3領域へのアプローチを目指すサーキュラーエコノミーの実現に向け、様々な資源が整っているのです。

加藤さんは、横浜での実際の取り組みとして、2021年1月〜3月にCircular Yokohamaが開催した、スクール型の学習事業「Circular Economy Plus School」について紹介してくださいました。

加藤さん:横浜市、NPO法人横浜コミュニティデザイン・ラボ、一般社団法人YOKOHAMAリビングラボサポートオフィスとの連携により実現した同スクールは、横浜流のサーキュラーエコノミー独自ビジョン「サーキュラーエコノミーPlus」の概念に沿って、様々な学習テーマを設けました。地域内外で活躍する多様な人々が関わり合う学びの場となったほか、この事業により市内初となるサーキュラーエコノミーを軸とした経済の循環が生まれるなど、多くの成果をあげることができました。

Circular Yokohamaでは、全12回のCircular Economy Plus Schoolのイベントレポートが公開されています。

そして、本フォーラムのテーマにもなっているサーキュラーエコノミーと脱炭素。現在日本では、政府を中心に国を挙げて脱炭素化計画を進めており全国の自治体でも様々な動きが見られるようになってきました。その取り組みとサーキュラーエコノミーには深い関連性があるといいます。

加藤さん:2050年までに脱炭素化社会を実現するには、再生可能エネルギー(以下、再エネ)へ移行するだけでは十分ではありません。サーキュラーエコノミーを推進しているイギリスのエレン・マッカーサー財団によると、再エネへの切り替えのみでは、現在の温室効果ガス排出の55%しか減らすことができません。(出典:https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Completing_The_Picture_How_The_Circular_Economy-_Tackles_Climate_Change_V3_26_September.pdf

では、残りの45%はどうすれば削減できるのか。その具体策として注目されているのが、サーキュラーエコノミーです。

再エネへの移行で削減できないCO2排出のうち多くは、製造業や農業における土地利用などに関わるCO2排出です。また、いくら再生可能エネルギーでモノづくりをしても、廃棄物となって燃やしてしまうとCO2が出てしまいます。だからこそ、できる限り廃棄をゼロに減らして循環させる仕組み、すなわちサーキュラーエコノミーへの移行が脱炭素社会の実現に向けた鍵となるのです。

さらに、サーキュラーエコノミーへの移行に向けて、資源の循環だけではなく貧困やジェンダーなど「ひと」にフォーカスした社会的な課題をどう解決していくのかについても、いま注目が集まっています。

新しい経済への「公正な移行」を実現し、地球上の全員がその恩恵を受けるためにはどうすればいいのか。横浜の「サーキュラーエコノミーPlus」が示すように、環境へのアプローチにひとの視点も加えることで、一人ひとりの幸せにもリーチしようと試みているのが、横浜のサーキュラ―エコノミーの特長だと言えます。

サーキュラーエコノミーPlusの背景にある横浜のこれまでとこれから

第一部最後の登壇は、「サーキュラーエコノミーPlus」のビジョン策定にも携わった、横浜市政策局共創推進課 関口昌幸さんです。

関口さん:横浜市における地域の姿は、ここ十数年で大きく変化しています。少子高齢化と共に家族のあり方が変わり、女性の晩婚化や未婚の単身世帯増加、労働力としての役割強化などがその変化の例として挙げられます。

昨今のコロナ禍では、高齢世帯への打撃が大きく、高齢者の孤立化や地域コミュニティの不活性化など新たな地域課題が生まれています。そしてコロナの影響は、世代に関係なく横浜に暮らす人々の幸福の概念にも変化を与えており、求められる地域の姿が急速に変わってきているのだといいます。

関口昌幸さん

関口さん:そこで、改めて地域の人々の幸福実現に向けた政策が必要だと考えています。横浜型サーキュラーエコノミーを言語化した「サーキュラーエコノミーPlus」を軸に、地域の人々がつながりあう循環型の取り組みを強化し、地域循環共生圏の実現を目指して参ります。

第2部:サーキュラ―エコノミーPlusの具現化に向けた各地域の取り組み

第2部では、横浜市内各地のリビングラボで行われている、具体的な事例の紹介が行われました。

【登壇者】

▽舟山 大器さん(YOKOHAMAリビングラボサポートオフィス 再エネ部会)

▽今村 美幸さん(SDGs横浜金澤リビングラボ)

▽中島 翔さん(磯子リビングラボ)

▽小柴 健一さん(すすき野リビングラボ)

▽鈴木 仁さん(都筑リビングラボ)

▽野村 美由紀さん(緑園リビングラボ)

▽川口 大治さん(とつかリビングラボ)

▽横山 太郎さん(YOKOHAMAリビングラボサポートオフィス ヘルスケア部会)

YOKOHAMAリビングラボサポートオフィス 再エネ部会

はじめに、YOKOHAMAリビングラボサポートオフィス 再エネ部会(以下、再エネ部会)にて理事を務める舟山大器さんから、横浜市内の再エネ導入における進捗と課題を共有いただきました。

舟山大器さん

近年の地球温暖化により台風の大型化、ゲリラ豪雨、さらには地震など自然災害の危険性が高まっています。そのため、「災害は起きない」ではなく「起きる」を前提に考えなければなりません。そして、これらの災害について回るのが、停電の問題です。

今後自然災害が大規模な停電を引き起こす可能性は非常に高く、例えば家が倒壊せずとも停電のために避難が必要な「停電難民」も多く発生すると考えられます。さらに昨今のコロナ禍では、避難所という三密の状況による、クラスター発生での「複合災害」の危険性も危惧されています。

そこで、停電に見舞われた際でも再生可能エネルギーの活用を通じて市民の安心安全を確保することの重要性が見直されています。再エネ部会では、災害時に市民の命を守る、防災や減災のための再エネのあり方を模索しているといいます。

例えば、市内8箇所のリビングラボとの連携では、再エネサービスの充実はもちろんのこと、地域の空き家を防災・減災の拠点として活用する取り組みや、既設の太陽光発電を保持する企業にモバイルバッテリーを配布し、停電時の際には近隣住民に充電したバッテリーを貸し出す「おひさまおすそ分けスポット」の活動も行っています。

さらに、エネルギーの供給も地産地消とすることで、地域の経済循環を生み出す機運も高まっています。少子高齢化の進む横浜では、市内の税収にもアプローチしていかなくては、地域経済の持続性が失われる可能性があるからです。

舟山さんは最後に、「再エネ部会では今後も、いざという時への備えを横浜市全体に広げていきたいと考えています」と話しました。

SDGs金澤リビングラボ

サーキュラーエコノミーPlusのなかで、「ローカル・フォー・ローカル」にフォーカスするSDGs金澤リビングラボ。代表の今村美幸さんより活動をご紹介いただきました。

金沢区では、食のサーキュラーエコノミーに力を入れて活動しています。なかでも、地産地消のモデルである地域産品「金澤八味」には注目が集まっています。

今村美幸さん

金澤八味生産のポイントの一つは、区内の海の公園で取れる、捨てられてしまう予定の余剰のアマモやアオサを堆肥として活用し、原料となる唐辛子やしそを栽培している点です。さらに、その栽培には地元農家や子どもたちも参加しており、生産活動のなかで、農業の循環やひとの循環など様々な循環を生み出す工夫が施されています。

今村さんは、金澤八味の他にも、区内の小学校での廃棄原料を使ったせっけん作りのプロジェクトなど、横浜市が進める環境教育の枠組みに沿った取り組みについてもご紹介くださいました。

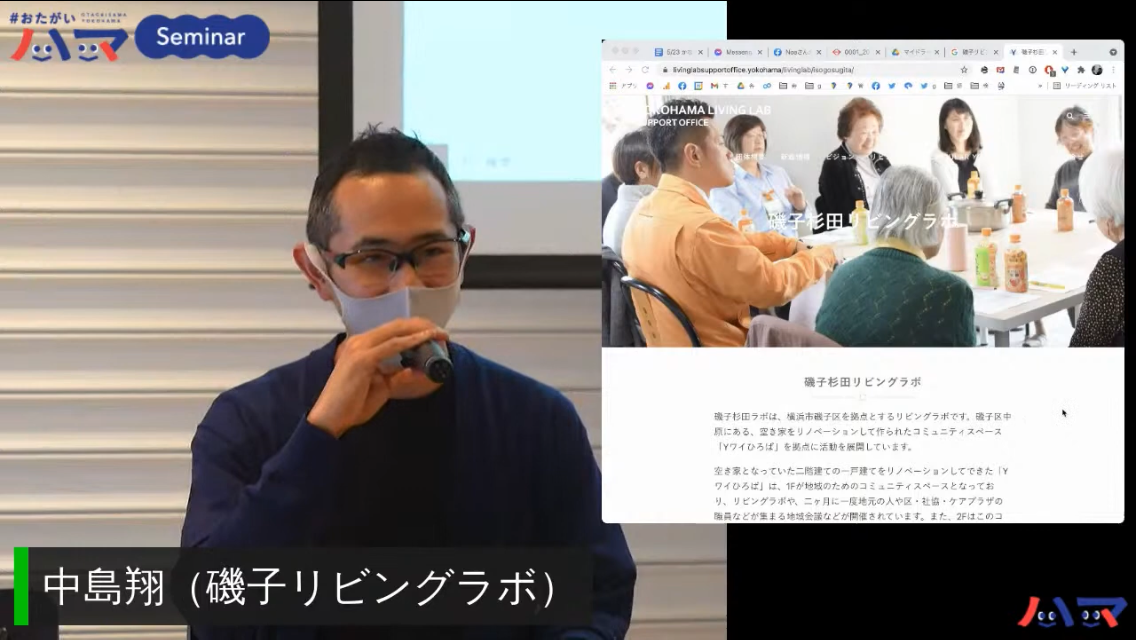

磯子リビングラボ

続いて、磯子リビングラボより中島翔さんによる活動紹介です。磯子リビングラボは、2021年1月に発足した新しいリビングラボで、防災をテーマに活動しています。

平時の取り組みとして、Greenbirdの横浜南チームに参加し、一緒に地域清掃を行っています。ゴミ拾いをすると、普段気がつかない危険箇所や、まちに隠れている災害のリスクに気付くことができるため、まちが綺麗になるだけではなく、災害の備えにもなる点が特徴だといいます。

他にも、防災トランプを使った意見交換を行うなど、平時の取り組みを強化しています。

中島翔さん

「課題は、地域の防災拠点がどこにあるのか、住民に知られていないこと」だと中島さんは言います。そこで現在、防災拠点をまとめて地図化できないかと考えているそうです。

また、土日休みの仕事をしている人からは、行政の情報がなかなか耳に入ってこないという声も上がっているとのこと。中島さんは、「課題を解決すべく、磯子リビングラボが地域の人々と行政のパイプ役になれたら良いという想いで活動に取り組んでいる」と述べました。

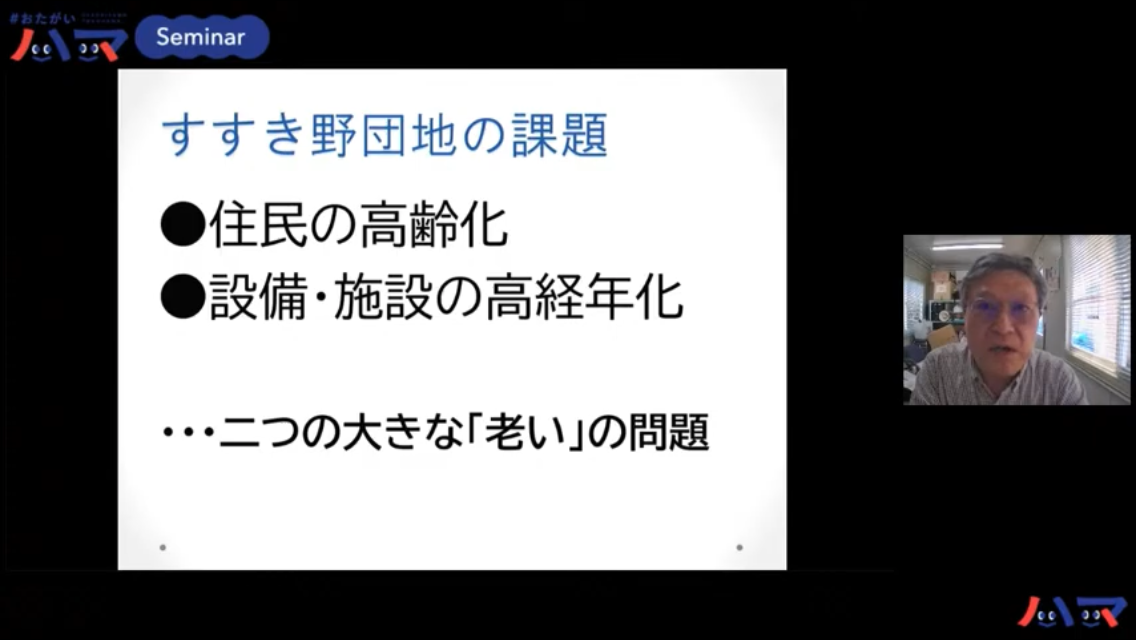

すすき野リビングラボ

すすき野団地を中心に活動を行うすすき野リビングラボからは、小柴健一さんより活動報告をいただきました。

すすき野団地は、横浜市の最も北側、川崎市麻生区に隣接する青葉区のエリアです。同団地は、「2つの老い」の課題を抱えているといいます。その一つは、まちの設備や施設の老朽化。もう一つは、人口の高齢化です。

特に高齢化率が急速に高まっており、まちの改革にまったなしである一方、分譲団地で区分所有者がいるという特性上、800人を超える大家さんと足並みを揃えないと物事を進められないという点が大きな課題であるといいます。

しかし、ただ闇雲に目の前の課題に向き合うのだけではなく、管理組合や自治会の体制を抜本的に見直すべく、中長期的な視点を持って計画を立て、実行していこうと少しずつ歩みを進めているそうです。

またすすきのリビングラボは、循環型のまちづくりの実験・実践の場としても市内各地から注目を集めています。小柴さんは、「サーキュラーエコノミーの視点を取り入れながら、団地住民や近隣の障がい者施設の方々とも連携し、まちの改革における人的資源の循環にも力を入れていこうと動き出しています」と述べました。

小柴健一さん

都筑リビングラボ

鈴木仁さんが代表を務める都筑リビングラボは、障がいなどで生きづらさを抱えている人々でも生き生きと学び働けるインクルーシブなコミュニティづくりを目指すリビングラボです。

特に、積極的に当事者を巻き込んだ活動を行っています。例えば、目には見えづらい心の不安やコンプレックスについて共有しあうフューチャーセッションや、実際にそれぞれが抱える課題解決を目指すワークショップを開催しています。

課題解決においては、凹凸を抱える人々が個々にあった生き方や働き方を見つけることはもちろん、それぞれが持つスキルや才能を地域に還元することで、経済循環の流れを生み出す方法についても模索しているといいます。それは、ボランティア的な活動だけではなく、働きに対してきちんと報酬や対価が生み出されてこそ、持続可能な暮らしを実現することができるためです。

都筑リビングラボでは、東京都市大学の小池研究室と連携し、リビングラボの活動の記録を、人に焦点を当てた情報デザインの研究と実践にも役立てているといいます。小池研究室にとっても、学生が地域に出て多様な大人と共に研究し、学べる貴重な機会となっているそうです。

鈴木仁さん

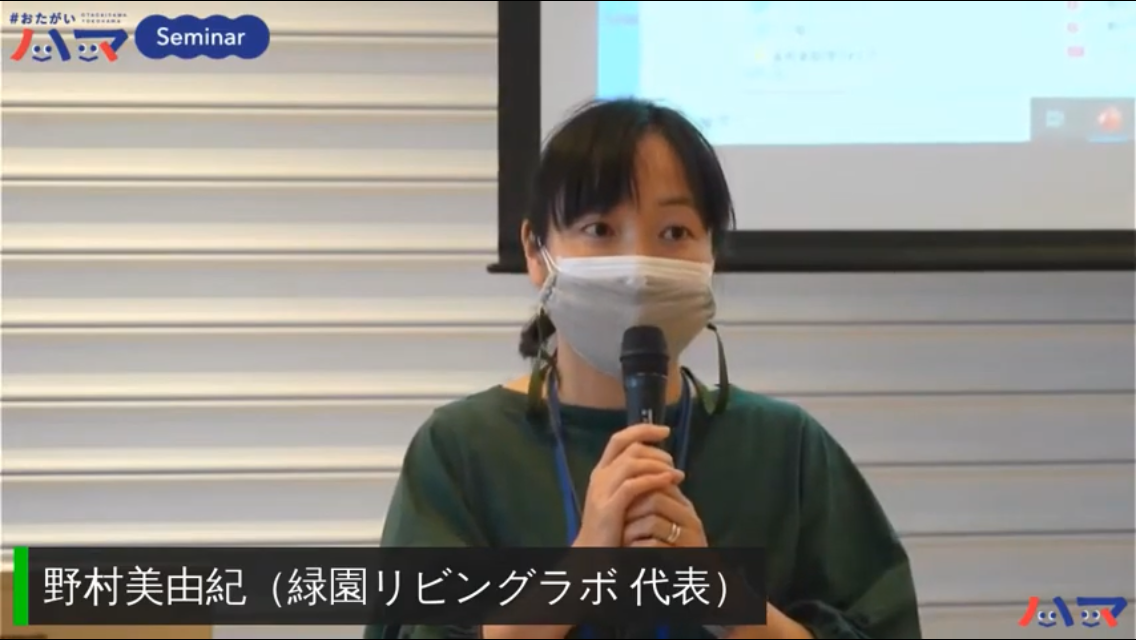

緑園リビングラボ

女性の活躍に焦点を当てている緑園リビングラボ。代表の野村美由紀さんから活動報告をいただきました。

緑園リビングラボでは、コロナ禍でのマスクの需要の高まりと地域にとどまる女性たちの活躍の場の創出を掛け合わせた地域貢献型プロジェクト「ガーゼマスクships」に取り組んでいます。

特徴は、女性たちの経済的自立を促している点。プロジェクトへ携わる女性たちの社会的権利を守り、十分な収入を生み出すことで働きがいを見出すと同時に地域の経済を動かす、まさに「サーキュラー」な事業システムです。

野村美由紀さん

長引くコロナ禍で、「今後はマスクを作るだけではなく、それを販売するプロセスも強化していき、モノの循環の仕組みを整えていきたい」と野村さんは述べました。

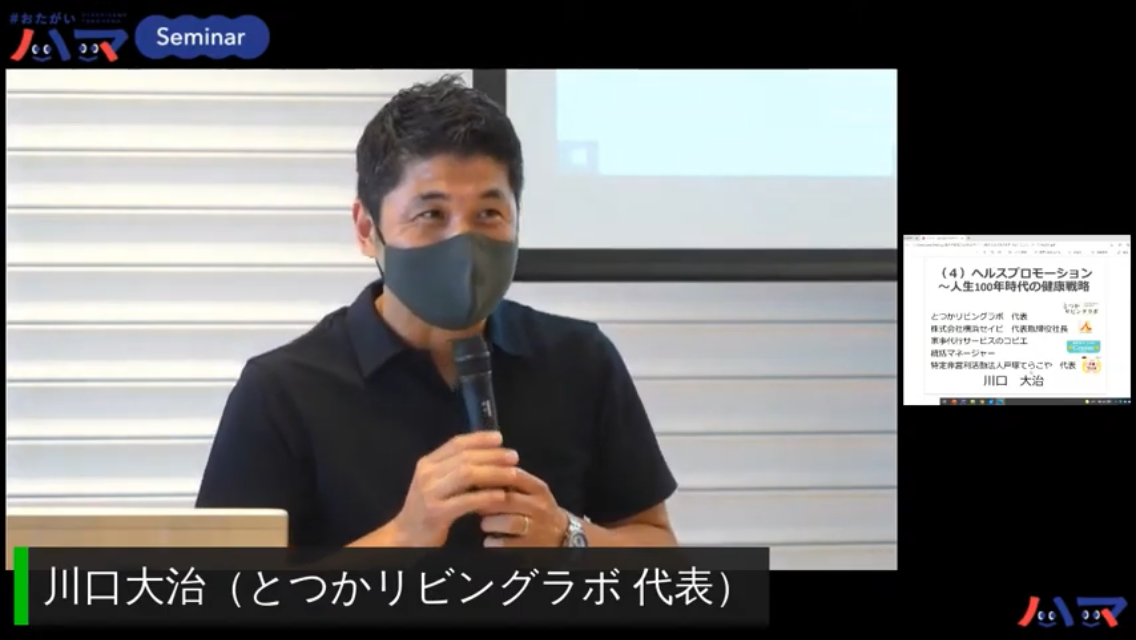

とつかリビングラボ

28万人の人口を抱える戸塚区で活動を行うとつかリビングラボの活動報告は、代表の川口大治さんです。

川口大治さん

とつかリビングラボでは、フランス大使館との交流や協働で、リビングラボを軸としたまちづくりに取り組んでいます。

昨年2020年には、地域が抱える様々な課題を、「医療」「介護」「子育て」「障がい」の4つの分野に分け、地域の需要を炙り出して解決策を考えるフューチャーセッションを行いました。当日は区内やフランスからの参加者を迎え、オンラインとオフラインでの同時開催を実現しました。

他にも、コロナ禍での取り組みでは、区内の薬科大学との連携で感染予防・対策を進めています。さらに災害への備えとして、ゲーム形式のイベントを通してコロナ禍での防災をより身近にするための取り組みも行っているといいます。

YOKOHAMAリビングラボサポートオフィス ヘルスケア部会

第二部最後は、YOKOHAMAリビングラボサポートオフィス ヘルスケア部会より、代表の横山太郎さんです。

横山さんは、竹山団地を拠点に医師として活動しています。「長寿大国として知られている日本ですが、これからはただ長く生きるというだけではなく、どう生きるのかを大切にしていく時代ではないでしょうか」と提起しました。

横山太郎さん

ただ生きるだけではなく、質の高い暮らしを実現するために、医療分野での支援は重要です。しかし、医療の専門家だけで地域のすべての人々の暮らしを支えることはコスト面でも人的リソース面でも、簡単ではありません。そこで、SDGsの考え方も取り入れながら、多様な分野の人々の支援や関わりあいを促しているのがヘルスケア部会です。

特に、「長く生きることができても、孤立してしまう高齢者が年々増加していることは、地域の課題」であると横山さんはいいます。高齢者がITやモバイル機器、SNSを活用できるようサポートすることで、ヘルスプロモーションを推進するなど、医療的なサポートを超えてひとに寄り添う取り組みを実践しています。

第3部:脱炭素社会に向けた「かながわ」の取り組み

第3部では横浜を飛び出し、神奈川県内の各市町村、団体の皆様に、脱炭素社会実現に向けた取り組みをご紹介いただきました。

【登壇者】

▽渡辺 善明さん(神奈川県足柄上郡松田町 環境上下水道課 環境係長)

▽松本 一彦さん(神奈川県足柄下郡真鶴町 町長)

▽一場 哲宏さん(一般社団法人伊勢原FCフォレスト 代表)

▽市川 千里さん(株式会社花升木工)

足柄上郡松田町での取り組み

はじめに、足柄上郡松田町 環境上下水道課 環境係長の渡辺善明さんよりお話をいただきました。

同町では、2030年までに2013年比で46%の温室効果ガス削減を目指す「COOL CHOICE宣言」を元に、ワークショップやイベントの開催等を進めています。

再生可能エネルギー設備の導入推進や、今年(2021年)4月20日には「松田町ゼロカーボンシティ宣言」表明し、SDGs未来都市の認定を受けるなど、エネルギー分野での取り組みに力を入れています。

足柄下郡真鶴町での取り組み

続いて、足柄下郡真鶴町 町長松本一彦さんより、ビデオレターをいただきました。

同町では、地球温暖化対策として平成30年より、節電に向けた町内のエネルギー設備への投資に注力してきました。最近では、横浜のリビングラボとも連携し、町内の空き家活用を目的に、空き家のリノベーションや防災拠点の設置を進めています。

松本さんは「今後も、真鶴町のもつ風景や地域らしさを大切にしたまちづくりを進めていきたい」と述べました。

松本一彦さん

伊勢原市での取り組み

森林保全というと、木を植えることをイメージしがちですが、すでに密集しすぎている木々を間引き、それによって生まれる間伐材を有効活用することも同時に求められています。

そこで、間伐材を用いた環境配慮型の木造スタジアムを伊勢原市内に建設するプロジェクトを進行しているのが、一般社団法人伊勢原FCフォレストです。

今から15年後を目標にしている、同サッカークラブの代表 一場哲宏さんは、ビデオレターの中で「サッカーの分野で活動する者も環境のために何ができるかを考えています。クラブの子どもたちが大人になったときのことも見据えて、豊かな地球を残したいです。」と述べました。

一場哲宏さん

また、プロジェクトに携わる株式会社花升木工の市川千里さんは、「職人の業界、男の業界と呼ばれる宮大工の世界でも、ジェンダー平等にアプローチしたい」と話しました。宮大工1000年の技術文化を大切にし、SDGsの視点も取り入れながら日本の伝統を後世に継承していくための取り組みを進めています。

市川千里さん

第4部:横浜におけるリビングラボと地域循環共生圏について

第4部では、環境省 大臣官房 環境計画課より、佐々木真次郎さんをお招きし、国内の現状と環境省の取り組みについてお話いただきました。

環境省の取り組み

現在、私たちは気候危機とコロナ危機の二つの危機に直面しています。そんな中、日本国内では2021年5月11日までに、385の自治体が2050年までにゼロカーボンを目指す、と表明しています。これは、日本の総人口比で約1億1000万人をカバーする自治体数です。

国内の環境対策というと、これまでは環境省がリードして行ってきましたが、今では全省庁が一丸となってロードマップを策定したり、各地域や自治体の具体的な方策の策定などを進めているといいます。

佐々木さんは、環境省が主導する「地域循環共生圏」のモデルの解説や、それを体現する具体的な地域例として、岡山県真庭市の例をご紹介くださいました。

佐々木真次郎さん

第5部:来賓挨拶

第5部は、来賓による挨拶です。

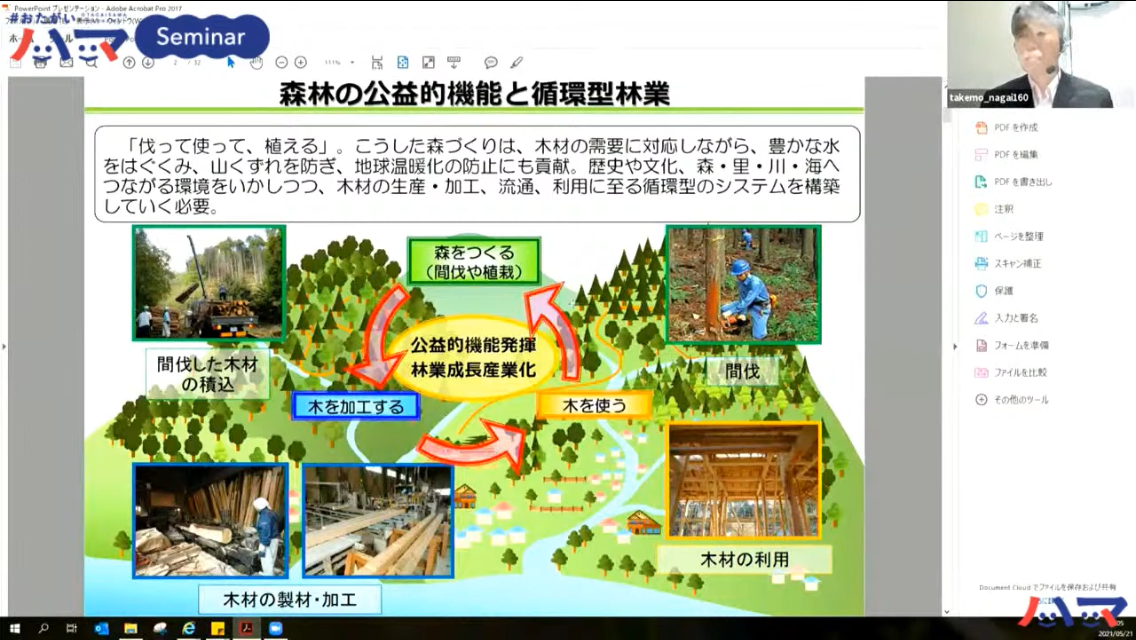

林野庁の取り組み

はじめに、林野庁 森林整備部治山課 永井壮茂総括課長補佐より、「森林の変遷と未来に向けたSDGs」をテーマに、森林の公益的な役割や循環型の仕組みについてご紹介いただきました。

森林の長い歴史を見れば、近年は集中豪雨の発生は増加傾向にあるものの、それによる災害の発生件数自体は減少傾向にあり、日本では全国的に森林が豊になりつつあるのだそうです。しかし、その一方で課題となっているのが、人工林の手入れ不足です。

永井さんは「国産木材の安定供給や需要の創出、それによって雇用を生み出し地方創生にもつなげること、そして『林業を産業化』するために林野庁では取り組みを続けていきます。」と述べました。

永井壮茂さん

三井アウトレットパーク横浜ベイサイドの取り組み

続いて、三井不動産株式会社より小村佳菜子さん、 株式会社イノカより竹内四季さんから、本フォーラムの会場ともなった三井アウトレットパーク横浜ベイサイドの取り組みについてご紹介いただきました。

三井不動産株式会社と株式会社イノカが協働で行う「Save the Ocean」のプロジェクトは、海辺の環境保全にフォーカスした取り組みだといいます。

館内に水槽を設置し、サンゴ礁を育成しており、訪れる子ども達とともに、サンゴを育てるワークショップを開催しているそうです。サンゴの生育はこれまで難しいと言われてきましたが、AIやIoTの技術を活用することで実現を試みています。

竹内さんは「横浜市が進めるブルーエコノミーの取り組みに沿いながら、地域の人々に自然との共生について知ってもらうと共に、長期的な視点から、地域の人々が海の環境について考え続けることができるような仕組みを考えている」と述べました。

竹内四季さん(左)、小村佳菜子さん(右)

横浜市議会の取り組み

プログラムの最後に、横浜市会議員 黒川まさるさんよりご挨拶をいただきました。

黒川まさるさん

黒川さん :横浜市議会では、横浜市脱炭素社会の形成の推進に関する条例の制定に向けて、議案を提出しました。横浜市民全員が脱炭素社会実現に向けた行動を起こすため、市議会としてすべきこと、協働すべきことについて、条例を軸に市民参加型で取り組みを進めていきたいです。

終わりに

YOKOHAMAリビングラボサポートオフィスでは今後も、市内の企業・団体・地域住民の方々との連携を軸に、サーキュラーエコノミーPlusの視点に沿ったまちづくりを進めてまいります。

リビングラボを中心とした取り組みにご興味をお持ちの方、お問い合わせをお待ちしております。

【参照サイト】Circular Yokohama

【参照記事】かながわサーキュラ―エコノミーフォーラム2021〜サーキュラ―エコノミーPlusで実現する脱炭素社会〜開催のお知らせ

【参照記事】5/23 かながわサーキュラーエコノミーフォーラム2021 「サーキュラーエコノミーplusで実現する脱炭素社会」:#おたがいハマセミナー

【参照記事】Circular Economy Plus School

※本フォーラムの様子は、YouTubeでのアーカイブ配信でもご覧いただくことができます。