【イベントレポート】#おたがいハマセミナー 「サーキュラーエコノミーplusフォーラム2021」

- On 2022年1月24日

- #おたがいハマ, Circular Yokohama, NPO法人横浜コミュニティデザイン・ラボ, NPO法人横浜コミュニティデザインラボ, YOKOHAMAリビングラボサポートオフィス, ウィズコロナ, オープンイノベーション, おたがいハマセミナー, サーキュラーエコノミー, サーキュラーエコノミーPLUS, サステナブルデベロップメント, ディーセントワーク, パートナーシップ, パラレルキャリア, ヘルスプロモーション, まちづくり, リビングラボ, ローカル・フォー・ローカル, 一般社団法人YOKOHAMAリビングラボサポートオフィス, 公民連携, 共創, 再生可能エネルギー, 地域活性化, 地方活性化, 循環型社会, 循環型経済, 新型コロナウィルス, 日本, 横浜

YOKOHAMAリビングラボサポートオフィスでは、おたがいハマセミナーの一環として「サーキュラーエコノミーplusフォーラム2021」を2021年8月6日に開催しました。

本記事では、オンラインで開催された当イベントの内容とその様子をご紹介します。司会進行は、YOKOHAMAリビングラボサポートオフィス 理事の野村 美由紀氏が務めています。

イベントプログラム

- サーキュラーエコノミーplusの各テーマに沿い、YOKOHAMAリビングラボサポートオフィス理事から発信

▽舟山 大器

▽横山 太郎

▽河原 勇輝 - 横浜市内で展開される、Circular Economy plusの取り組みについて対談

- フリーディスカッション

YOKOHAMAリビングラボサポートオフィス理事より

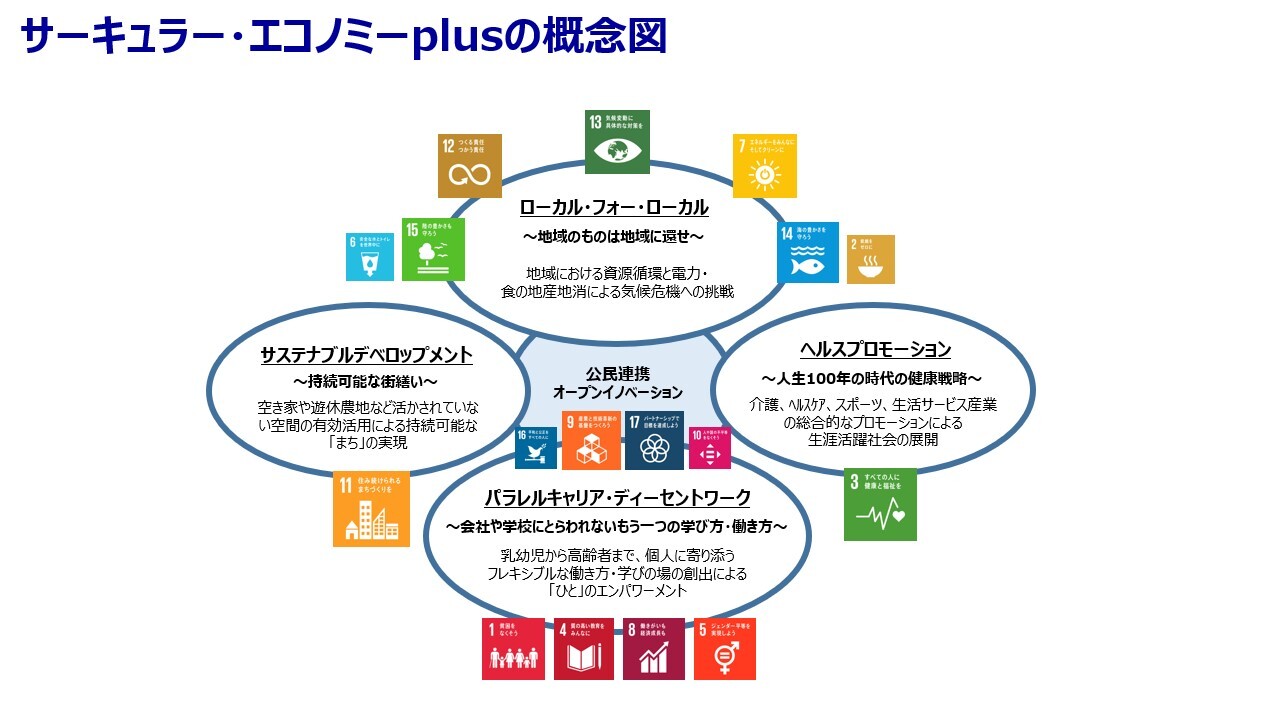

はじめに、横浜市が掲げる独自のビジョン「サーキュラーエコノミーplus」が示す4つの領域に沿って、YOKOHAMAリビングラボサポートオフィスの各理事が市内の取り組みの現状を解説しました。

横浜が掲げる「サーキュラーエコノミーplus」

ローカル・フォー・ローカル

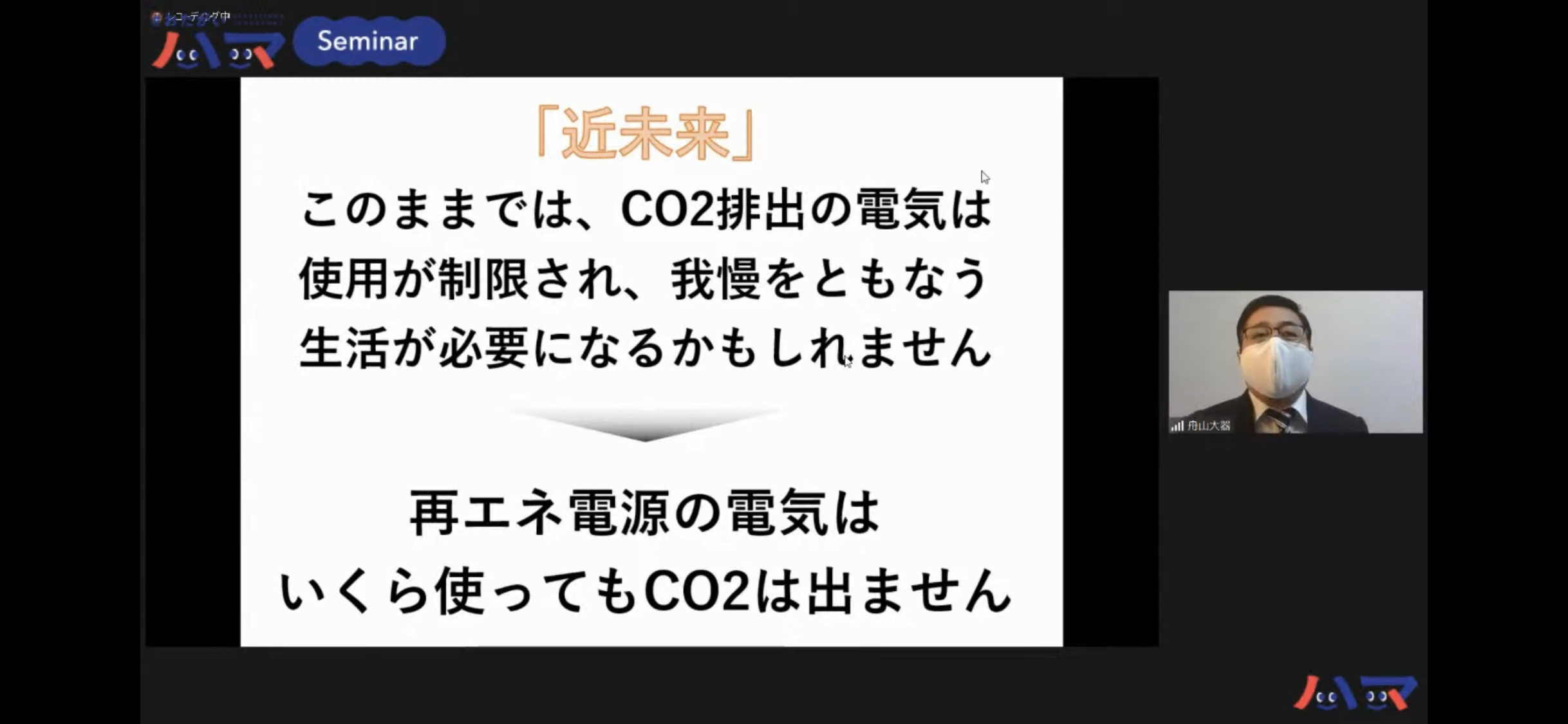

再エネ部会の会長 舟山大器氏より、「ローカル・フォー・ローカル ~地域のものは地域に還せ~」に即した脱炭素と電力消費に関する解説を行いました。

「昨今、温暖化対策としての脱炭素の必要性が高まっており、パリ協定*での国際合意では、『平均気温上昇2度まで』を達成目標としています。しかしこれを達成するには、今ある化石燃料のうち3分の1の量しか使うことができません。ですから、このままCO2排出を免れない化石燃料由来の電気を消費し続ける場合、私たちは電力使用量を制限するため生活のさまざまな場面で我慢を強いられることになります。それを避け、快適な暮らしを続けるためには、いくら電気を使ってもCO2が排出されない再生可能エネルギー(再エネ)由来の電気への切り替えが求められています。」

*パリ協定:2020年以降の温室効果ガス排出量削減に関する国際的な枠組み。2016年に発効された。

「YOKOHAMAリビングラボサポートオフィスの再エネ部会では、地域の課題をエネルギーを通じて解決することを目指しています。特に、2020年の再エネ部会の活動目標は、『住民の安心安全を守ること』です。横浜は地震や豪雨や台風、落雷といった災害のリスクが高い地域ですから、災害への備えは必須です。」

「特に、停電への備えは待ったなしの課題です。実際、2018年9月に札幌市で大規模停電が発生した時には、スマートフォンの充電をするためだけに、携帯ショップに最大5時間待ちの長蛇の列ができていました。さらにコロナ禍では、集団による避難や行動が制限されてしまいますから、公助に限界があることは明確です。」

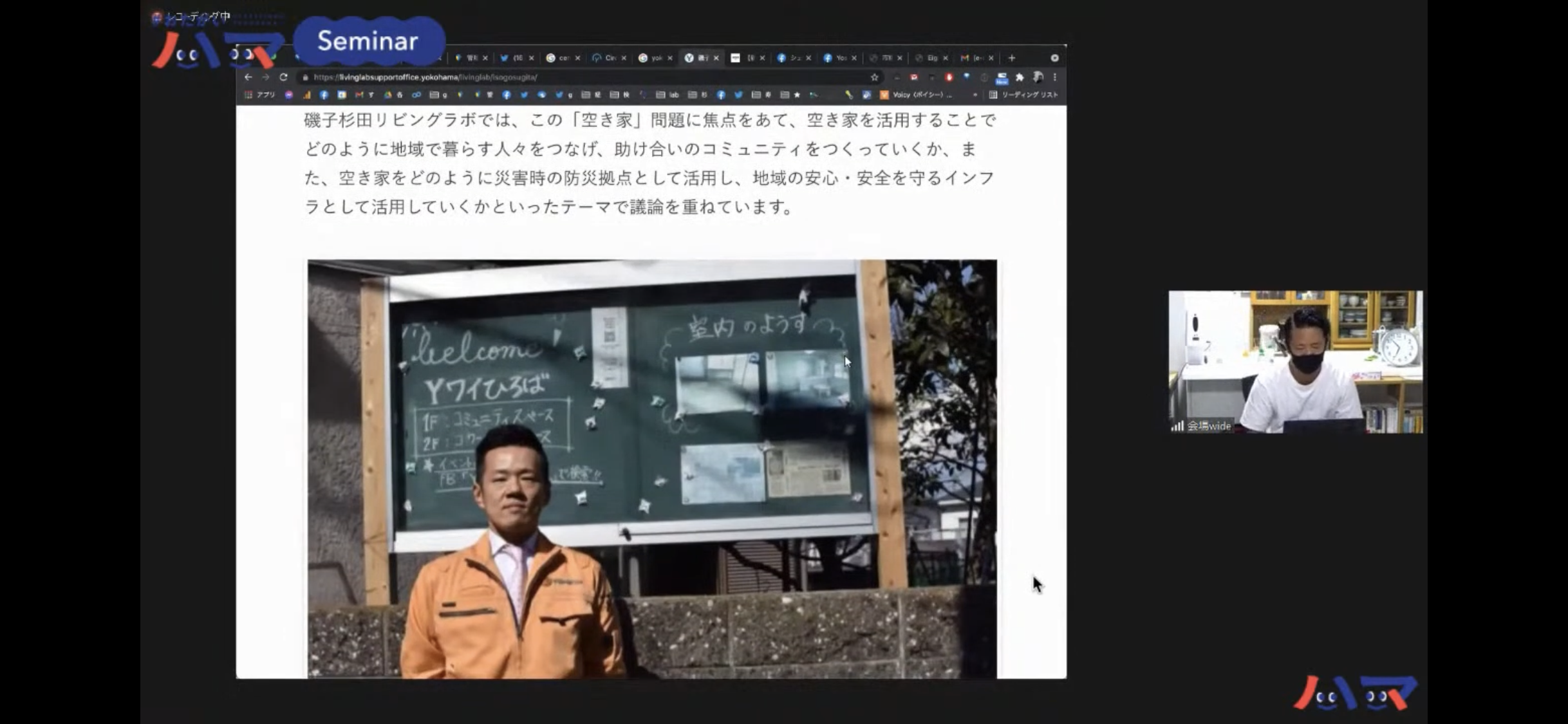

「そこで再エネ部会では、磯子区の空き家をコミュニティスペース兼防災拠点『Yワイひろば』へリノベーションする活動に参加しました。太陽住建が地域住民とともに、空き家をコミュニティスペースに再生し、我々再エネ部会はそこに設置する太陽光発電設備を提供しました。これにより、それまで価値の低かった空き家が、平常時はコミュニティスペース、非常時は近隣住民で助け合う共助の拠点としての機能を持ちます。」

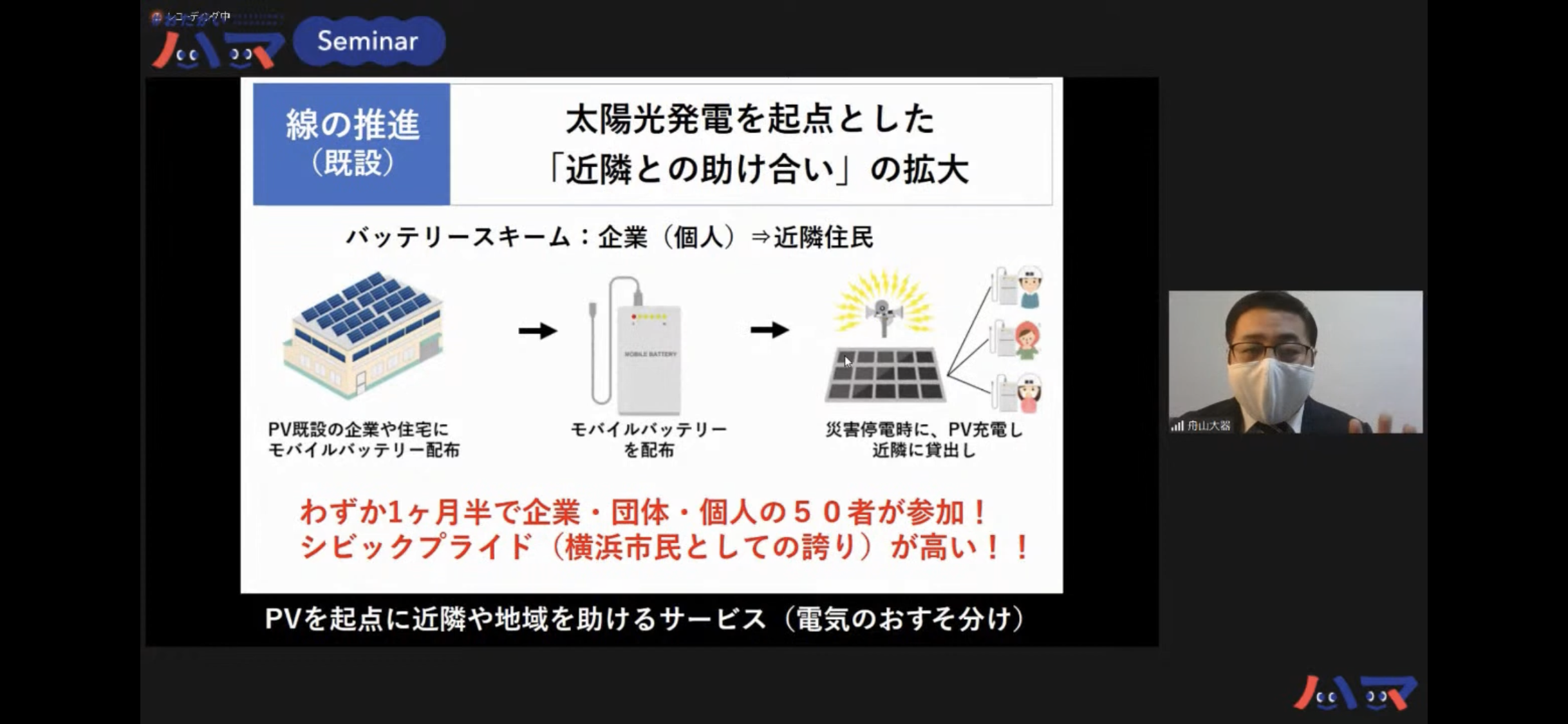

「他にも災害時の共助を後押しする取り組みとして、市内企業や住民にモバイルバッテリーを配布しました。災害による停電時はそれを住民に配り、使い終わったものを回収して再び充電、配布できる仕組みです。これにより、各個人が充電のために長蛇の列を作る必要がなくなり、三密の回避にも繋がります。」

「これから、太陽光発電や蓄電池の設備を無償で設置する取り組みを進める予定です。これまで横浜は他の地域で発電した電力を消費するだけでしたが、今後は発電を横浜の地元の事業者たちだけで完結できるスキームを構築し、電気も地域内で循環させていきたいと考えています。」

サステナブルデベロップメント / パラレルキャリア・ディーセントワーク

続いて、YOKOHAMAリビングラボサポートオフィス 代表理事であり太陽住建の代表でもある河原勇輝氏が、「サステナブルデベロップメント ~持続可能な街繕い~」「パラレルキャリア・ディーセントワーク ~会社や学校にとらわれないもう一つの学び方・働き方~」、に関わる取り組みを紹介しました。

「横浜のリビングラボの特徴は、社会課題に対して、1人・1社の力ではなく、地域で活動している様々な立場の人々が力を合わせることで解決を目指すところにあります。」

「先に舟山理事が解説した磯子区での空き家活用の取り組みは、『サステナブルデベロップメント』の一環であり、SDGsのターゲット11が示す『住み続けられるまちづくりを』を地域のみんなで実現しようとする例の一つです。太陽住建には、空き家や空き地に関する様々な情報が集まってきます。より深く地域の課題を理解し、それをビジネスの手法で解決するために、コミュニティスペース『Yワイひろば』を、地域課題を可視化する拠点にしたかったのです。」

「コロナ禍という課題に直面してからは、新たなスペースの運用体制を模索しています。それまでYワイひろばに集っていた高齢者のなかには、人との接触機会が減少したせいで認知症が悪化してしまった、という報告もありました。そこで、スマホ教室の開催を初めオンラインツールの設備を強化して、交流の場をオンラインに移す取り組みを進めています。」

「『パラレルキャリア・ディーセントワーク』の分野では、市内の子どもたちとともに社会課題の解決に向けて取り組んでいます。最近では、小学生たちと協力して市内でゴミ拾いを行い、拾ったゴミを原料にエコバックを作りました。」

「さらに、そのエコバックを地域の商店街で販売し、その売上金を地域に還元しようという声が小学生たちから挙がりました。そして、このコロナ禍で社会のために働いてくださる医療従事者の方々に感謝を伝えたいということで、エコバックの売り上げを花束に替え、手紙とともに送りました。」

「今後は副業人材の開発を強化したいと考えており、横浜市内で副業をしてみたいという人を支援する体制を模索しています。」

ヘルスプロモーション

最後に、医師という立場からヘルスケア部門を主導する横浜太郎氏が「ヘルスプロモーション ~人生100年の時代の健康戦略~」について解説しました。

「現代の大量生産・大量消費型社会形成の礎には、ベビーブームや多死社会、生産年齢人口の高齢化が隠れているのではないでしょうか。これを前提とすると、サーキュラーエコノミーとヘルスケアは密接な関わりがあり、医療部門がサステナビリティやサーキュラーエコノミーを通して社会課題の解決に取り組むことに、大きな意味があると考えています。」

「最近、就活・エンディングノート・看取りといった言葉をよく耳にするようになっていることから、高齢者のヘルスケアに人々の関心が集まっていることが見て取れます。特にこのコロナ禍では、高齢者のヘルスケアにおけるインターネットの必要性が露呈しています。」

「高齢者の方が若者に比べて新型コロナウイルスに感染した際の死亡リスクが高いにも関わらず、非接触のコミュニケーション(インターネットの利用割合)は圧倒的に低いということがわかりました。高齢者は日常の活動範囲がおよそ500メートル圏内とも言われていますので、加えて人との接触も制限されているなかでは、社会活動を維持することが極めて困難です。平均寿命が高いのに高齢者の自殺リスクが非常に高いのが、日本の現状です。」

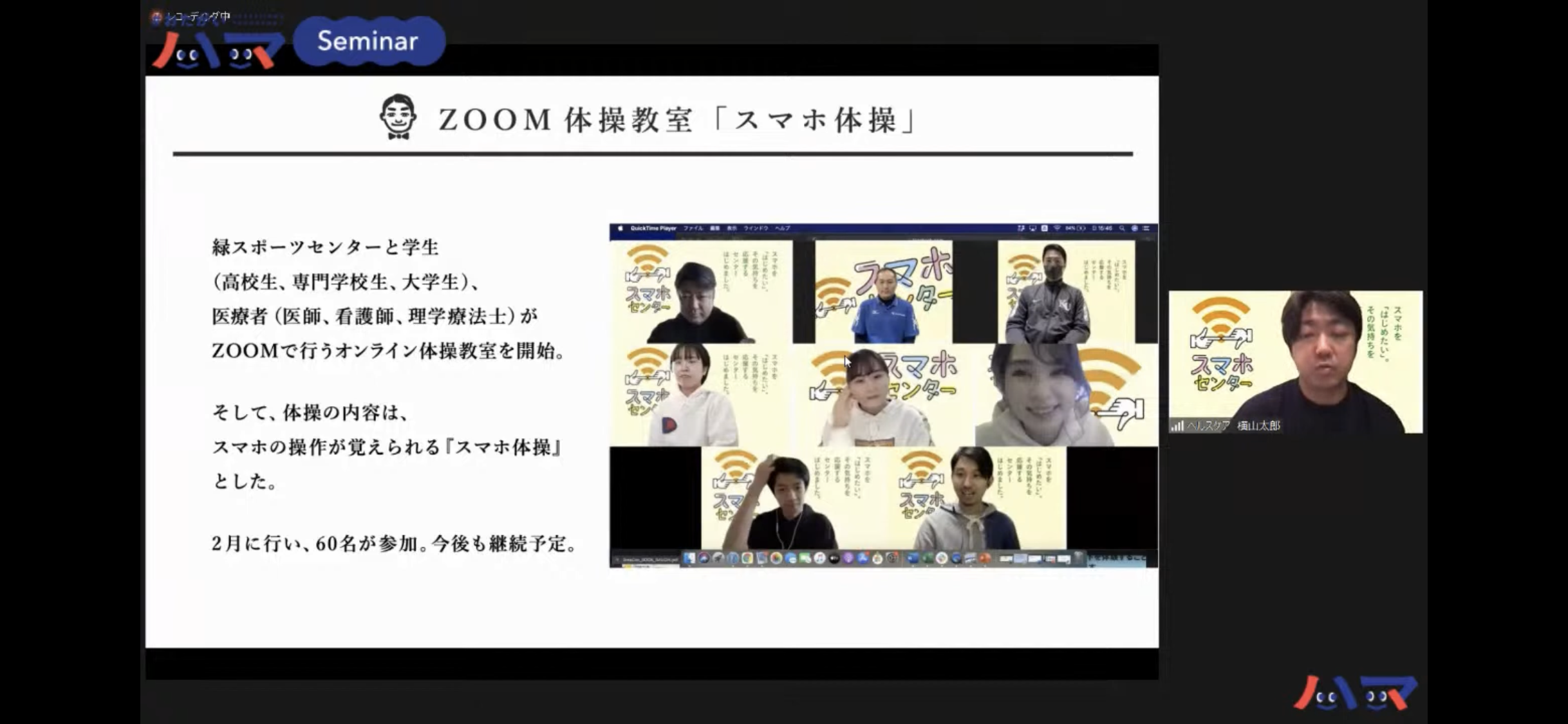

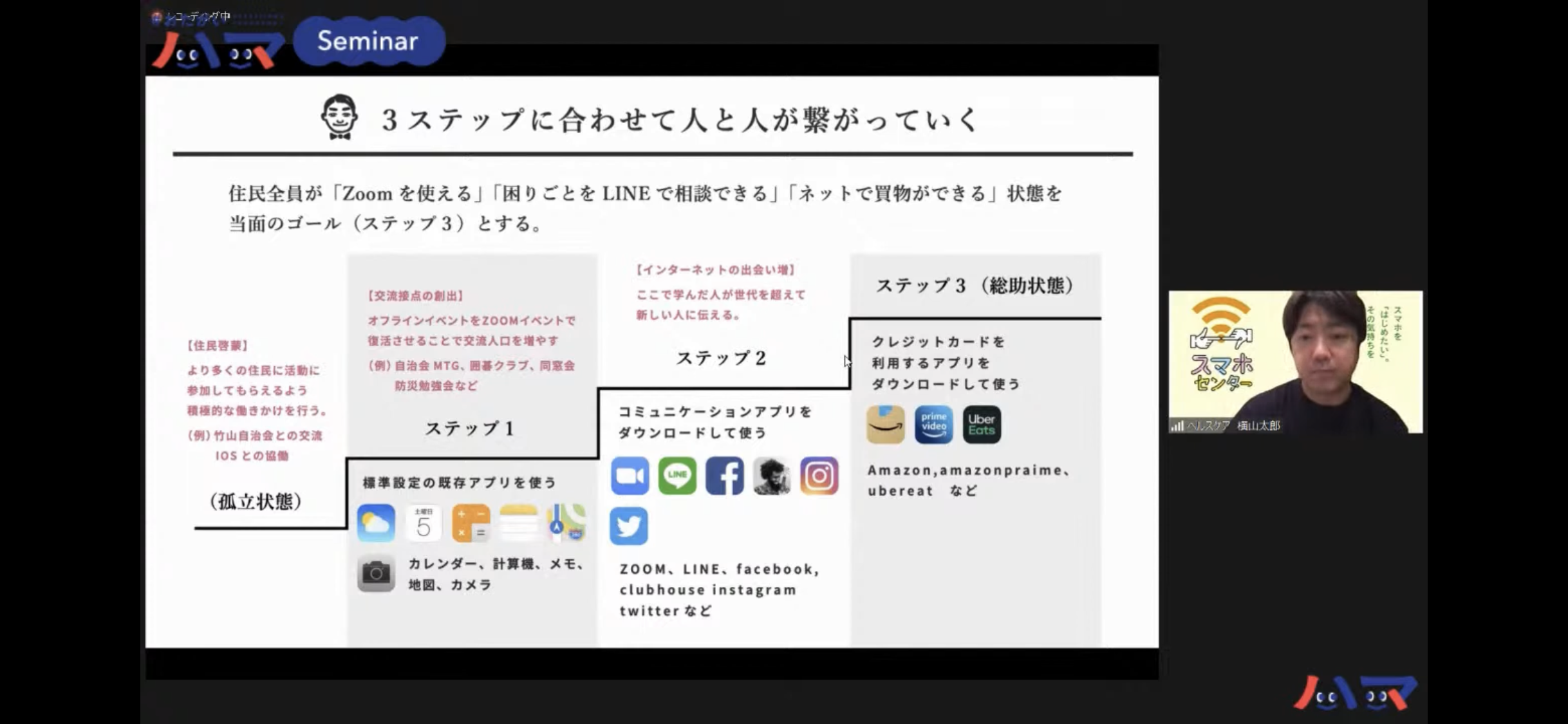

「そこでヘルスケア部門では、緑区の竹山団地を中心に医療の立場から高齢者へのインターネット普及を支援しています。竹山団地には既存の高齢者コミュニティがあるほか、現在はその一部を神奈川大学のサッカー部が寮として利用しています。そこで、学生とともに高齢者を巻き込み、気軽にインターネットを利用できるコミュニティの形成に努めています。」

「例えば、学生と医療従事者のコラボでZOOMによる体操教室を開催しています。体操教室への参加を通じて、世代を超えた交流を促しながら、高齢者がZOOMやインターネット全般の使い方を学ぶことができる仕組みです。」

「今後も竹山団地周辺のヘルスケアを推進し、段階を踏んで人同士の繋がりを構築していきたいと思います。」

対談:「Circular Economy plus」の取り組みについて

イベントの後半は、YOKOHAMAリビングラボサポートオフィスと共にサーキュラーエコノミーplusの推進に取り組む4者による対談を実施しました。

<登壇者>

▽加藤 佑(ハーチ株式会社 代表取締役)

▽関口 昌幸(横浜市政策局共創推進課)

▽河原 勇輝 (般社団法人YOKOHAMAリビングラボサポートオフィス 代表理事)

▽野村 美由紀 (一般社団法人YOKOHAMAリビングラボサポートオフィス 理事)

対談の様子

河原「地域課題の特徴は、一つの課題に付随して様々な問題が密接に絡み合っているところです。ですから、地域の課題を知ることは、ひいてはその地域の全てを知ることにつながるのではないでしょうか。」

関口「その点においては、地域課題に立ち向かうためには、『Yワイひろば』のような地域拠点を持つことで、様々な課題を芋づる式に吸い上げることができるでしょう。また、横浜におけるサーキュラーエコノミーのムーブメントは、行政がトップダウンで推し進めるのではなく、市民からボトムアップで立ち上がったというところにその特徴があります。」

河原「空き家のリノベーションも、地域住民の『やってみたい』という声から動き出した取り組みです。しかし、空き家が地域課題となっているということにはなかなか気づき辛いという問題もあります。例えばある地域において、空き家が犯罪の温床になっていたり災害時の倒壊といった危険性を孕んでいたりしても、空き家のオーナーがそれに気づいていない場合です。私たちの取り組みでは、まずどのようにして空き家をジブンゴトとし問題視してもらうかというところがはじめの一歩でした。」

関口「また、地域ゴミからエコバックを作る取り組みは、大人だけでなく子どもたちも地域の課題解決に関われるところがポイントではないでしょうか。」

河原「その通りです。特に、エコバックを制作するだけに止まらず、それをもっと地域のために使えないか、という声が子どもたちから聞こえてきたところはその象徴だと感じています。その後、市民や民間の力を集結して防災マップを作り、そのQRコードをエコバックに印刷することになりました。で作った。このマップにアクセスすると、例えば地域にあるこども110番の拠点や、非常時に電源となりうる拠点などを確認することができます。」

関口「同じように市民の力が活きてくるかかどうかは、横浜での脱炭素社会の実現においてもカギになると考えています。」

加藤「海外では、脱炭素社会実現と地域課題解決を結びつけるさまざまなアイデアが生み出されています。横浜でも、脱炭素社会と地域課題の解決を両立させる仕組みが少しずつ構築されていると感じています。また、地域課題の解決に自分が少しでも関わったという経験があると、課題をより身近に感じられるようになります。この点で、『Yワイひろば』をはじめとする空き家のリノベーションは大きな価値を持っているのではないでしょうか。エネルギー問題を軸とする数々の地域課題を解決する上で、『市民とともに』という視点は、今後も欠かせないと思います。」

関口「そうですね。課題解決の実戦では、市民が関わることができる隙間や余裕を常に確保することを大切にしたいです。」

野村「暮らしの目線から考えてみても、『地域の担い手』や『ステークホルダー』といった概念は、自分たちが子どもの頃よりも多様化していると思います。同時に、企業も個人も『みんなで』やっていくんだという意識が浸透しはじめていることも感じています。」

関口「ボトムアップで進んできた横浜のサーキュラーエコノミーの動きは、今後リビングラボを中核として一層加速していく可能性を秘めていますので、引き続き各地での取り組みに注目していきたいです。」

フリーディスカッション

最後に、本イベントにご参加くださった方々と、フリーディスカッションを行い、下記のようなお声を頂戴しました。

「横浜の長い歴史の中で、地域市民がボトムアップで街を変えていこうというムーブメントが生まれ、そしてその力が行政を動かしているところを見ると、サーキュラーエコノミーの必要性やニーズは確かに高まっているのだと理解することができました。」

「横浜に拠点を置く大企業に20年以上勤めています。長年地域における研究を行ってきましたので、このサーキュラーエコノミー化の流れに乗って、企業の視点から市民活動に貢献できないかと考えています。特に大企業は様々な新しい技術を持っていますので、ぜひ市内の大企業の存在をうまく活用していただきたいです。」

「5月に制定された『横浜市脱炭素社会の形成の推進に関する条例』では、従来『経済の発展』と表現されていた箇所が、『市内経済の循環』や『持続可能な発展』という表現にアップデートされました。これは、サーキュラーエコノミーの概念が条文に組み込まれた初めての例として前向きな変化である一方、サーキュラーエコノミーの注目度がまだまだ低いために難なく実現されたという見方もあります。これから、循環型経済の概念の普及を、議会の側からも推し進めていけると良いのではないでしょうか。」

これらの意見に対し、河原氏は次のような言葉でイベントを締めくくりました。

河原「本日の会議を機に、横浜におけるサーキュラーエコノミーplusを軸とした、地域に根ざす地域課題解決の輪が広がっていくことに期待しています。市内各地のリビングラボや当サポートオフィスでは、今後も定期的に地域の人々が交流できる場を提供していこうと考えていますので、ぜひ『これからこんなことがしたい』とか『こんな話が聞きたい』といった意見を、お聞かせいただきたいです。」